觉得之前的想法还挺有意思的,决定润色润色放进博客里水一篇。这个标题听着好唬人,其实各行各业都适用。

前阵子看到有人讨论 “如何系统性地学习前端”,提到很多前端架构层面的东西多年未变,更应该关注整体架构设计和代码复杂度的控制。

我很赞同这个说法,不过我也想补充几点。前端其实是个非常宽泛的领域,细分下去有 toC 前端、toB 前端、基建前端、WebGL 前端等等。想要系统学习,首先得明确方向:是专注用户体验,还是深耕业务逻辑,或是投入工具链开发?不同方向要深耕的内容截然不同。

此外,前端并不是一成不变的。用户也不只有企业系统的用户,还有很多专注于创意表达、视觉展示的类型。游戏前端是前端,未来的 VR/XR 页面也是前端,浏览器插件 / 小程序开发是前端,Node 开发也算前端 —— 甚至再泛化一点,跨端开发也未尝不是前端的一种延伸。

以一个 toC 前端的视角给建议的话,前端动画、CSS、Three、交互表现、性能优化、SEO…… 每块背后都是一整个知识体系,往深里去挖是学不完的。而技术选型,往往得跟着业务需求走,并没有一套通吃的 “最佳实践”。

另一方面,前端技术本身也在持续的” 变 “。就拿 CSS 来说,这些年一直在努力干掉预处理器等变得更好用:原生嵌套语法、 @if 函数、锚点定位、容器查询、 shape() 函数…… 很多我们曾经要靠预处理器或 Hack 方式实现的,现在都渐渐标准化了。浏览器兼容性也在稳步提升,连 Safari 都在努力跟上 —— 比如 WebGPU 在 iOS 26 中终于要得到支持了(虽然我平时也没少吐槽 Safari,但能看到更多特性被支持、渐进增强变得更可行,确实是好事)。

虽然前端至今仍有很多历史遗留问题都很糟糕,但我们也该看到它正在变好。如果你对这个话题感兴趣,推荐之前读到的一篇很棒的文章:HTML is Dead, Long Live HTML,很深刻。

那么以我之见,前端的 “变”,更多体现在外在技术形态的快速迭代 ——CSS 标准不断更新、构建工具推陈出新、框架生态此起彼伏。今天流行 Webpack,明天可能就换 Vite;才刚理解 Vue 2,Vue 3 的 Composition API 又成了主流。这种变化是表层的、工具性的,也恰恰是前端最容易被别人看到最容易吐槽的。

而 “不变” 的,是底层的问题和核心设计思想:如何管理状态、如何分解组件、如何优化渲染效率、如何实现可维护的代码结构、如何保障用户体验的一致性。这些命题从早期的 jQuery 时代到如今的 React、Solid.js,从未消失,只是在不同的技术范式下以不同的语法和架构重现,任何语言。

我认为前端的发展,本质上是一场 “表达方式的演进”,而不是 “问题的替换”。

因此学好前端,并不是盲目追逐每一个新工具或框架,而是要在变化中识别出那些持久不变的原则 —— 理解它们,才能真正建立起属于自己的、可迁移的技术能力。

最后想说的是,前端远不止是 “熟练度” 的竞赛。它既有界面的表象,也有工程的深度;既要应对交互的细节,也要把握架构的稳定。写一个动画,可以只是 setInterval,也可以深入到渲染原理、性能层级与视觉算法。选择 “如何做”,本身就是一个技术判断和架构思考的过程。

任何一门手艺,重复和积累是基础。但如果你认为前端仅仅停留在 “切页面、调样式、写交互”,那真的太小看这个领域了。

所谓 “没有技术含量”,或许只是因为还没走到真正复杂的问题面前。

写到这儿发现其实好像适用于任何方向,哈哈哈哈。

偶尔也会想,前端真正的魅力,可能恰恰在于它离 “表达” 那么近。

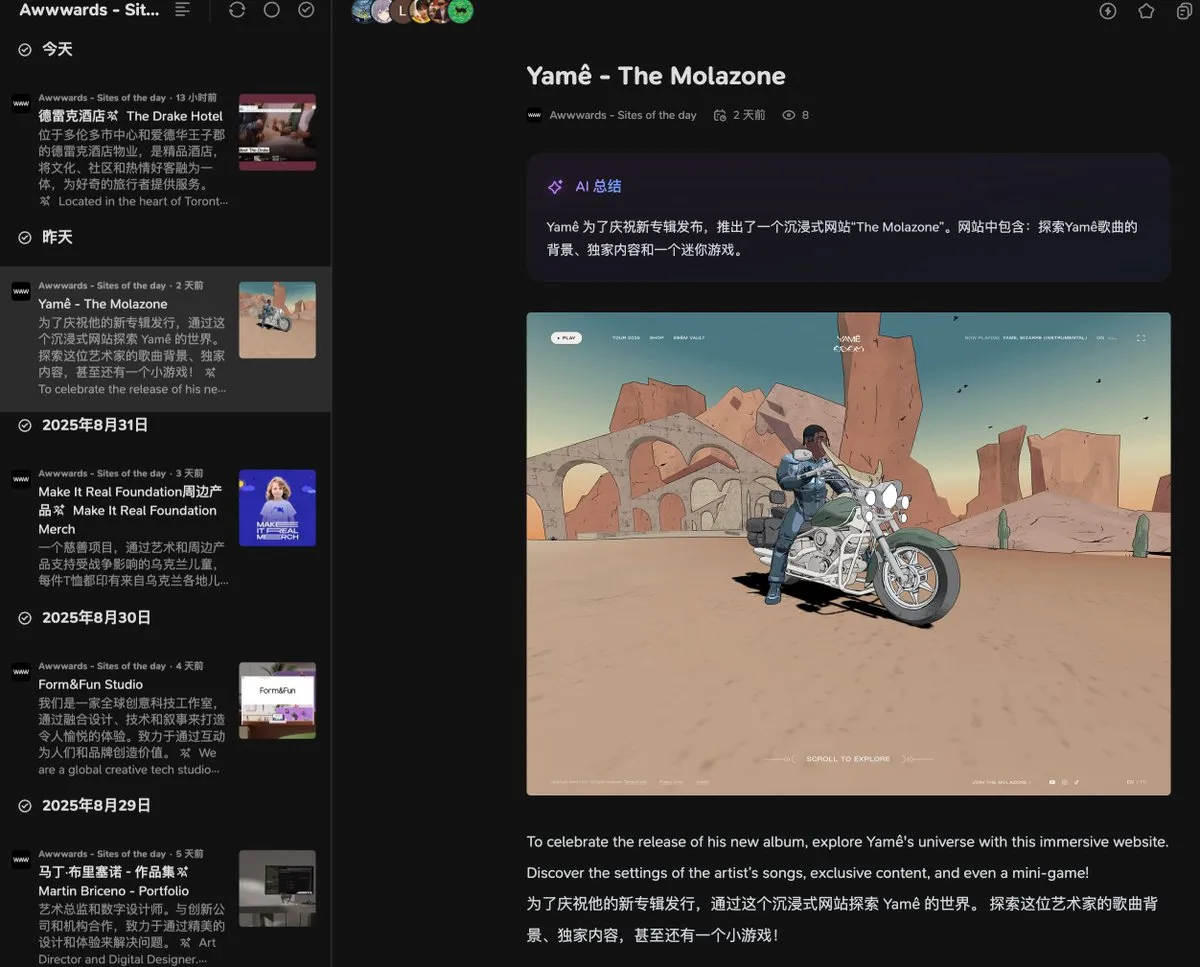

看多了海外那些小而美的网站,真的有点羡慕 —— 一张专辑、一位画师、一项公益倡议、一家街角酒店、甚至一款本地食品,都有人愿意为之精心制作一个独具风格的小网站。它们不一定复杂,却充满个性,带着创作者的温度与巧思。

这种 “什么都能出个小网站展示” 的文化,让人想起 Web 最初的样子,一直有人骂,一直有人爱。前端不仅是实现需求的工具,也可以成为创意表达的画布。

也许这正是前端技术一直吸引人的一点:它始终承载着人们对美的追求、对创意的表达,以及对每一个想法都值得被好好呈现的信念。